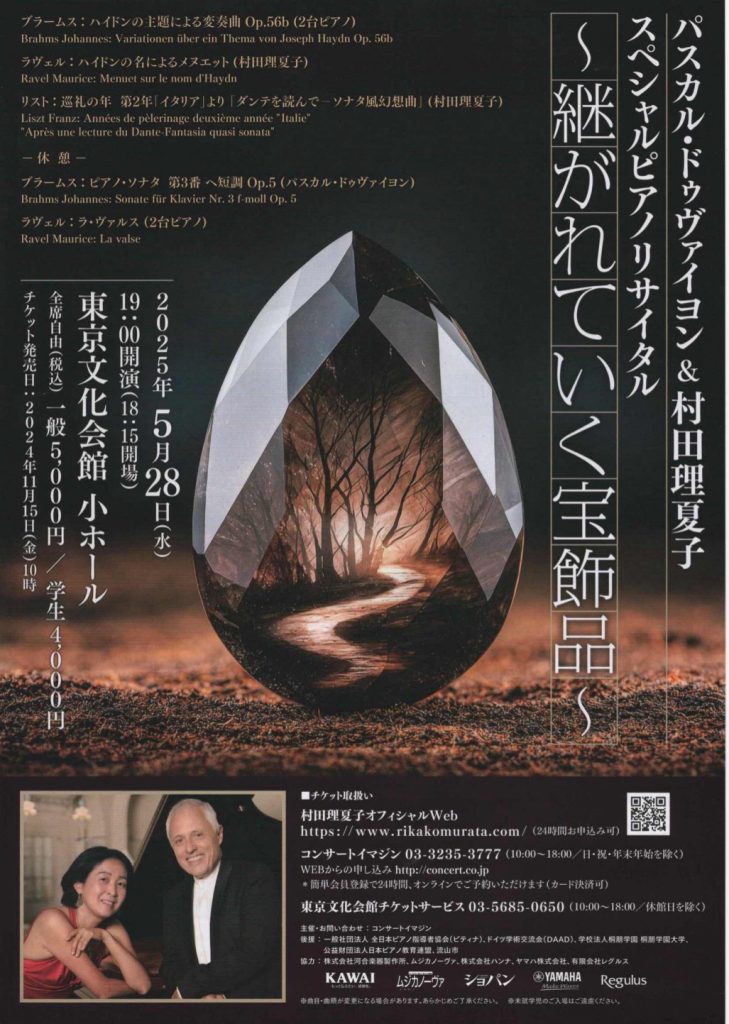

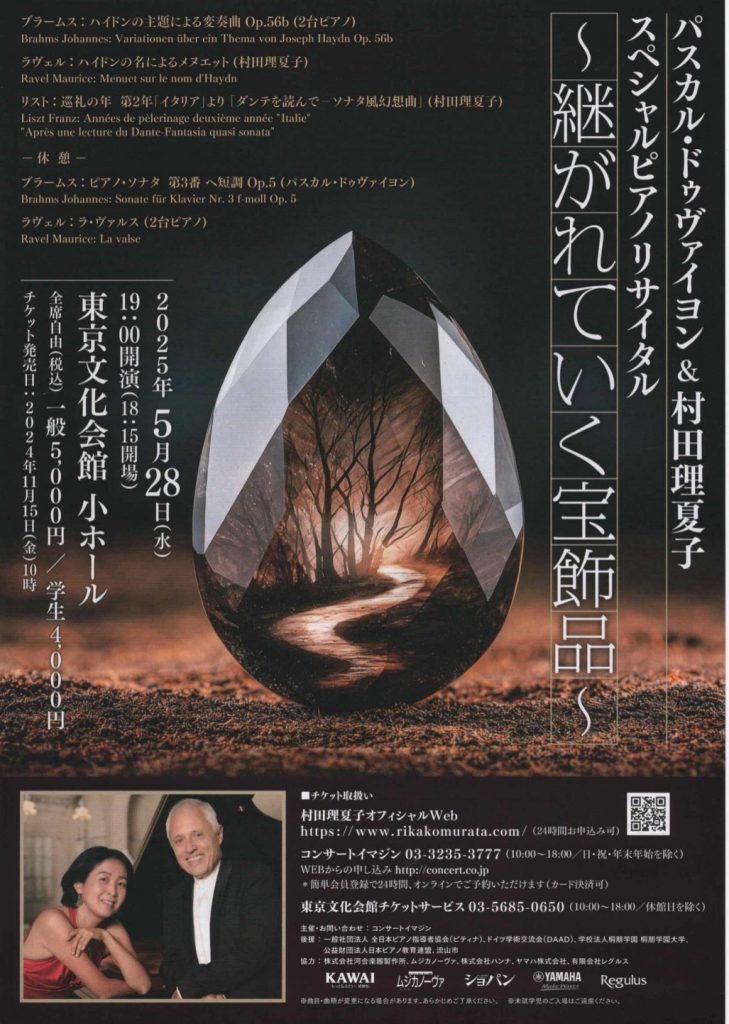

この公演は、いろんな楽しみ方がいっぱいです。2台ピアノや連弾という2人のピアニストが奏でる演奏は…..よく

「うるさい」!

という記憶を持っている人が多いらしい。💦

えらいこっちゃ。

私たちが2006年から本格的な2台ピアノを始めたのには、実はいくつか理由があります。その1つが本当の良さ、つまり2台ピアノ芸術の名誉を回復する、というもの。

連弾や二台ピアノは音楽祭などで組み込まれることが多く、直前の限られた時間でチャチャっと合わせてコンサートなんていう姿も見られます。でもそこで楽しんでいるのは演奏家だけで、お客さんは、なんかうるさい、という感じて敬遠してしまう人も。

実は2台や連弾を本当に魅力的に聞かせるのは本当にかなり難しいと感じます。異なった人間が同じ楽器を同時に操って1つの世界を作るのだけでも難しい!でもそれを乗り越えると、1人ではできない素晴らしい色彩や世界が広がります。そのためにはバランス、ペダル、互いの感じる息遣い、とにかく練り込んで練り込んで本番に出さない限り、その世界は見えて来ない。というわけで、我々は今回もすでに少しずつ合わせを始めています。

これから作品の楽しみ方もブログにアップしていきますが、2台ピアノや連弾がどんな素晴らしい世界を開いてくれるか、とにかくこのプログラム、是非是非是非、聴いていただきたいです。私たちも真剣勝負で現在丁寧に作っているところです。よろしくお願い申し上げます!