今年も無事にMusicAlpの講習会が終了した。私は、人数としては42名のレッスンをさせていただく機会となった。その中には、レッスン回数1回の人から、5回の人まであり。様々な人間と出会うことで、私にとって毎年はかりしれない貴重な機会になっている。

今年強く残った印象は、大半の生徒さんが心の扉をすぐに開いてくれたこと。これはレッスンの核心にすぐに入るために欠かせないプロセスだ。各自から学びたい意思が強く感じられ、心の扉が開いていたことは、とてもありがたかった。

そんな向上心あふれる若者だが、共通して不足していると感じたことが2点あった。ひとつは、テクニック面での模索。もうひとつは、楽譜の中から読み取る能力。

テクニックに関しては、何かおかしいと感じながらも、その原因をじっくり考える時間をとらず、肘を動かしてみたり、体をうねらせてみたり、なんとかカバーするという要素で回避しようとしている生徒が多くみられた。その結果、変な姿勢で無理をしていても、それが本人にとっては”慣れた”ポジションとなってしまい、無理がかかっていることに気が付かなくなる。今後のことを考えると、今、それを治すことが緊急だと感じた生徒には、そのことに絞ってレッスンをするケースも作ってみた。

基本的に私は、自分で考えてもらう力を養ってもらう方向でレッスンを進めるようにしている。私がどうこうアドヴァイスをするより、自分で考えたほうがあとにしっかり記憶として残るからだ。そういったレッスンの過程で”考える”ということ、いや、”考えつくす”ということに慣れていないと、ほぼ全員に対して感じた。少し考えてみることはあっても、つきつめていない。そのうち、考えることに疲れてしまい、私があまり質問すると、集中力が切れていく。

楽譜の中から読み取る力に関しても、同じことがいえた。ああしたい、こうしたい、という欲望があることはすばらしいのだが、なぜそうしたいのか、どうしてそう感じたのかを楽譜の中から見つけることができない。それがないと自分の感性に裏付けがないまま演奏するので、中途半端になってしまう。フランス音楽では、Crescendoはどれぐらいかけていいのでしょうか・・そんな質問をされたこともうなづける。どれぐらい・・など答えることはできないはず。というより、答えは楽譜の中にある。こういう理由で、こんなクレッシェンドを作りたい、そんな確信を楽譜から見つけられれば、おのずとCrescendoは生まれる。

楽譜の中にたくさんの落とし物をしていることに気が付いてくれた生徒は、目が輝いていった。逆に、考えることに慣れず、与えられるのを待つことに慣れてしまっている生徒は、楽譜の中にたくさんの落とし物をしていることに気付くと、やる気が薄れていくように感じることもあった。楽譜や楽器から生まれる音にはたくさんの宝物があり、無限の可能性をああでもない、こうでもないと何年もかけて探っていく。その作業が楽しいと感じるなら、続ければよい。面倒くさいと感じるなら、芸術家には向いていない。という言葉をかけざるを得ない時があった。芸術家たるものを目指すからには、そのことに今こそ気付いてほしいと感じたからだ。

この夏、私にとっては転機となる経験があった。あえて言えば決して良い経験ではない。

まさにどん底につき落とされるようなものだった。でもそこから、もう一度自分が何をしたいのか、何をすべきか、何ができるのか・・そんなことを考える機会になっている。まだはっきりとした答えは出ていない。まだしっかり立ち直れてもいない。でも、私は自分のためにも、生徒のためにも、全力で考え抜くことが好きだということだけは間違いない。そうすごした時間は決して後悔はない。だからこそ、いま目の前にある機会に全力を注ぎつつ、次の一歩は何を踏み出せばいいのか、考えている毎日だ。そういう意味で今年のMusicAlpも私にたくさんのことを考えさせてくれている。

Devoyons’ Village 秋のコース 募集を開始しています!(締め切り9/15)

待望の?!新刊は5月16日発売開始と決まりました♪

ようやく!!!!最終校正が終わりました。Pascal DEVOYONによる4冊目の書籍が

まもなく日本で発売となります。これです↓

今回は読み物風。わかるようでわからない、と感じる人も多いドビュッシー。でも私もDevoyonもドビュッシーをこよなく愛しています。大切なことはわかるかどうか・・ではなく、いかに自分のイマジネーションにまかせてドビュッシー世界を旅することができるか・・だと思います。

この書籍を通してドビュッシー世界を覗いていただくことで、多くの方が彼の作品を愛してくださればいいな、というのが私たちの願いです。

前奏曲を中心に、ドビュッシーの島々を旅するうちに、

いつの間にか引き込まれ、読み終わったらとても幸せになっているこの書籍。これまでの3冊とは一味違った、これまた素敵な書籍です。

1つの書籍が出来上がるには、多大な年月と、多数の方の協力があって初めてだと、今4冊目でも再確認しました。関係者一丸となって作り上げた書籍。一人でも多くの方の手に取っていただけたらこれほど嬉しいことはありません。

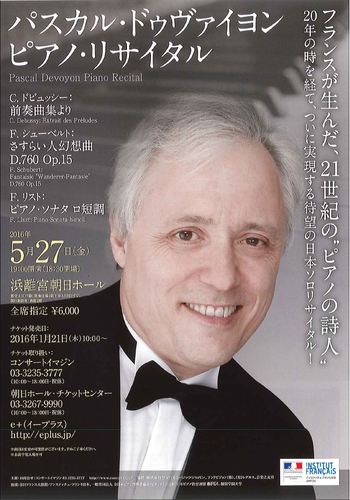

書籍が店頭販売開始になるのは5月16日。5月27日のPascal DEVOYONピアノリサイタル時に、現地販売と著者によるサイン会も行われます!

どうかこの機会にお手に取っていただけますように。

末永くよろしくお願いいたします。

村田理夏子

Pascal DEVOYONピアノリサイタル。追加チケットが少し入りました!(5/26残席情報更新!)

===

Pascal DEVOYONピアノリサイタル チケット販売を開始いたしました!

**5月20日の名古屋公演、大成功に終わりました!いらしてくださった皆さま、ありがとうございました。

===

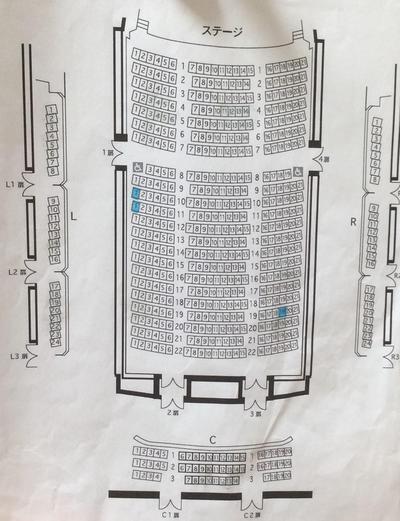

東京公演の座席について:

青の部分が私から購入できる座席です。まだ良い席あります!青い席は私からのみ購入が可能です。

左Lブロック、下のCブロックは二階席となります。

金額: 6000円

【重要!】再追加チケットわずかに入りました。このサイトからは5/26日の夜まで

チケットのお申し込みを受け付けていますので、ぎりぎりで都合がついた方も、ぜひご予約ください!

5月26日現在の残席情報(私の手元チケット分)はこちら↓

メールの件名に”Pascal DEVOYONリサイタルチケット希望”とご記載くださると助かります!

① お名前

② ご住所

③ 電話番号

④ 希望枚数

⑤ 希望座席番号(万が一その席が埋まっている場合には、できる限り近い席をご提案させていただき、ご了承をいただいた上で予約させていただきます)

⑥ 現在学生の方は、④の枚数の内、何名が学生かご記載ください。

基本的にすぐにお返事をさせていただきますので、お申込み後、数日中に私からの返信がない場合、メールが届いていない可能性があります。お手数ですが、再度ご送信をお願い申し上げます。

たくさんの方のお越しを心よりお待ち申し上げております。

よろしくお願いいたします。

村田理夏子

私のサイトFromBerlinは

こちらから

ありがとう

今日のPascal Devoyon名古屋公演は、

神がかっていた。

ピアノという楽器を忘れるほどに、

次から次へと驚くほどの種類で生まれる色、そして生まれる命。

吸い込まれるように、舞台に釘付けになった。

前半を終わった時点で、友人が、

鳥肌がたった。色が、色が….と興奮気味に話してくれたのがよくわかる。

楽器が生き物に見えた、という彼女の言葉通り、楽器に命が吹き込まれ、唸る。

ポーランドでも、公演後興奮した女性が、

あなたの演奏は、色が、色が………とおっしゃっていたのを

思い出した。

後半のリストも圧巻。

宗次ホールの大勢のお客様が一瞬にしてしーーーんと静まり返った。

ひとつの大きなドラマを見せてくれるような、壮大な演奏。そこに大げさな表現はひとつもなく、壊れそうに繊細で美しいピアニッシモから、地鳴りのような振動を起こすff。まさに、

極めて高貴な芸術

を耳にした。派手だったり、安っぽさの一切ない、音楽と正面から向き合った人間の心の声を聞いた気がした。

演奏後、私が彼に伝えたのは、

ありがとう

だった。一生に一度でもこんな本物の芸術を耳にさせてくれたことに、なんとも言えない感動を受け、圧倒され,そして満たされ…その思いが感謝の言葉となって口から出た。

音楽は生き物。次回またどんな命を吹き込んでくれるのか、楽しみが増えた。

私のサイトFromBerlinへは

こちらから

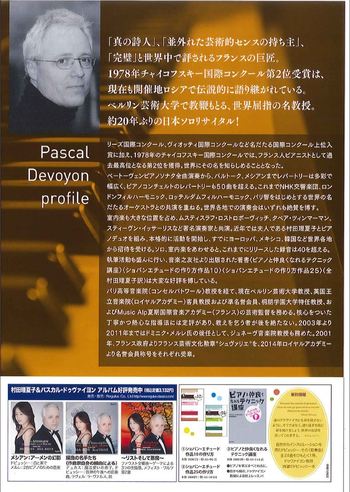

真の詩人

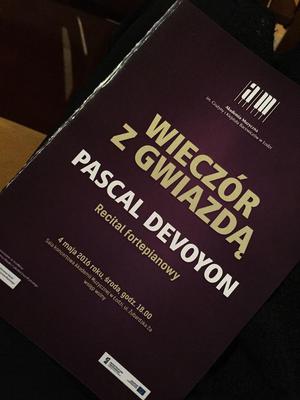

先日、ポーランドでパスカル ドゥヴァイヨン ピアノリサイタルが開催された。ありがたいことに地元ラジオ局をはじめ、あちこちで大きく宣伝してくださっていた。

実は、Devoyonにとってポーランドでは初のリサイタル。ポーランドで出会うどの方も、まさか?!とおっしゃってくださったが、本当に初なのだ。響きの良いなんとも素敵なホールに連れて行ってもらい、リハーサル。

実はリハーサルを聴きながら、私は心から感動を覚えた。一音ずつ丁寧に探っていく。自分の望む音、望む世界を丁寧に、丁寧に作り上げていく姿は、コンサートに並ぶ魅力的な瞬間だと感じた。

Devoyonはかつて ”真の詩人”という批評を受けたことがある。私はそれを

詩心をもって演奏すること、という意味にとらえていたが、彼が紡ぎだしていく音、そして紡ぎだしていく様子を見聴きしながら、私の解釈は違っていたと感じた。

普段、人生論や気取った言葉、酔いしれた議論をするなど一切ないDevoyon。出てくる言葉は皮肉っぽいユーモアでさらっとかわしていくという感じだ。

でも、その目は違う。

人生は旅と同じだというDevoyon。自分はいったいどこから来て、どこに向かうのか。そしてその道々にある出会いや出来事の意味はいったい何なのか。

ある時、芸術という道を選び、そんな答えのない問ばかりを、答えはないと知りながら投げかけ続け、自分に挑戦し続けながら人生を歩んできた人間なのだろう。そんな人間のみがおそらく得ることができるであろう、人間の深み。

真の詩人から紡ぎだされる音を介しての言葉は、何よりも美しく、尊い。

本番は、たくさんのお客さんがお越しくださった。

演奏後、大勢がスタンディングオペレーション。興奮冷めやらぬ方々が舞台裏に来てくださった。

次は日本でのリサイタルツアー。同じプログラムでの公演。毎回Devoyonが

どんな人間性を見せてくれるのか、楽しみだ。

5月20日(名古屋)、27日(東京)の公演については

こちらから。

私のサイト FromBerlinへは

こちらから。

パスカルンバ♪

お掃除ロボットルンバをご存知だろうか? 小さく丸いながらも、部屋の隅々まできちんと埃を取ってくれる優秀な掃除ロボット。センサーで部屋の形状や障害物を判断し、プログラムしながら掃除してくれる。

センサーで判断とは言いながらも、障害物に近づくと減速しながら近づき、

障害物にゴンと軽く衝突してから向きを変える。ゴンと聞こえるたびに、あ、ぶつかったなと

思いながら掃除を任せる。

私たちの生活は、本当に旅が多い。音楽と教育に携わって旅をする。ほんとに宝物の人生だと思っている。同時に大人になるにつれ、時差ぼけの打撃も大きい。夕方以降はゾンビ状態で、無意識に歩いてベッドに倒れ込むということも多くなった。

旅先での宿泊は、これまた様々。日本に行くときはホテルだったり,飛行機の中だったり、

実家だったり、日本の自宅だったり…を繰り返す。先日なんて、あるホテルに数日間宿泊し、その後日本の自宅に数日、そしてまた同じホテルに泊まった。そのせいで2度目のホテル滞在のとき、Dと私2人で間違えて前回の部屋番号へ向かってしまった。

そんな生活のために、夜中目が覚めたとき、一瞬自分がどの家のどの部屋にいるのか、どの国にいるのか、さっぱりわからないということが最近よくある。

先日ベルリンの自宅に戻ってきた。長い日本滞在であちこち泊まったので、様々な寝室が記憶されていたものと思われる。ベルリンに戻って初日の夜中、私が一瞬目を覚ましたとき、いったい自分がどこにいるのかわからなくて、ベッドの中でしばらく考えたので、そのことを翌朝Dに話した。すると、

Dは夜中に起き上がってトイレに行こうとしたものの、日本の自宅と思い込んで暗闇の寝室を動き、部屋を出ようと思ったら思うところに扉がないので、しばらく暗闇で、なんでドアがないんだろう….と立ちすくんで考え、あ、ここはベルリンだと気づいてUターンし、全く正反対側にある廊下に向かったという。

あはは、おんなじだ!

そして翌晩。私の深い眠りを覚ますかのように、ゴン と暗闇で聞こえた。 そしてもう一度….もそもそ…….ふたたび ゴン。

あわてて枕元の電気をつけたら、ゾンビパスカルが! そう、またも日本の間取りのように動いてしまい、まず洋服ダンスに激突、そして気がついてUターンをしたらベッドに激突だったのである。

あ、パスカルンバだ♪ とニンマリしてしまった。

さすがに3日目は学んだらしい。

私のサイトFromBerlinへは

こちらから

人それぞれ?

ある日本のホテルでの朝食。そこはとても豪華で、和食、洋食、サラダ

果物、ショートケーキまである。コックさんが数人いて、卵料理も作ってくれる。

好きなものを好きなだけ、何度でも取りに行ける、いわゆる

ビュッフェスタイル。

Dと向かい合って座り朝ごはんを食べていたら、隣のテーブルに西洋人ふうの男性2人が

座った。私の横は40歳ぐらい、Dの真横は、30歳ぐらいの男性で、糸のように細い華奢な人だ。

彼らもビュッフェにそれぞれ食べ物を取りに行き、しばらくして着席。ところが、彼らのテーブルからは一切会話がない。20センチぐらいしか私たちのテーブルと離れておらず、本当にすぐ横なのに10分ぐらいしても、音声も聞こえないので気になってちらっと見たら、Dの横の細い彼は、なんと直径30センチぐらいはある超大皿に、オレンジ(はっさくぐらいの大きさの)の八切りにしたものを、てんこ盛りにして、必死で食べている。その「てんこ盛り具合」が半端ない。そうだなあ、八切りのオレンジを、数でいうと40個は軽くのせているといわばわかるかな。オレンジを積んでる高さも20センチぐらいある。本当に、山である。私の横の男性は?と思いみると、リーチを山のように積んで、黙々と食べている。リーチは50個ぐらいは積んでいただろう。

かなり驚いたが、あまり見てはいけないと思い、Dとの会話に集中していたら、オレンジを食べ終わった若者が、また何かを取りに行った……そして数分後、なんと今度はグレープフルーツの八切りを、また大皿に50個ぐらいのせて大山を作って帰ってきたのだ。

えーーーうっそ!! (*’∀’)

これは笑っちゃいかんと思い、Dをみたら、Dも目をまん丸にしている。

見ない見ない…と言い聞かせていたら、私の横の男性が、今度は大皿にミニトマトを50個ぐらいのせて帰ってきた。こうなると挑戦状だ。

むむむ、たまらん。うーーー我慢。。。 (*_*)

私もDも、顔いっぱいにニヤリとしつつ、Dと必死で他の会話をしてみる。

そしてさらに10分ぐらい経っただろうか、Dと会話に夢中になっていたら、若者がいつの間にか3回目の大皿を持ち帰り、食べているではないか。何を食べてるか見ないしようと思いDの方を向く。それでも、目の端に、斜め前にいるその彼の大皿がかすかに感じられ、全体が緑色に見えるので、今度はサラダ山盛りか。。と思いつつ、Dと会話をしていた。

そして数分後、私がつい油断し、その彼を見てしまったのだ。。。

す・る・と

大皿には60-70個のメロンのみ。3センチ四方ぐらいの角切りにされたメロンだけを、

山盛り!!!まさに、「山!!!!」 のメロンを無言で食べている。

ここで私は我慢がきかず、いよいよ涙目に。。笑が止まらん。Dをみたら、吹き出す寸前の顔をしているので、こらえるのに必死。いそいそと席を立ち、吹き出す前にホテルを出た。

この間、計30分ぐらいだっただろうか……隣の2人はとうとう一言も発しなかった。

—-

そして翌朝、朝食に行ったらまたその2人が座っている。そしてもちろん大皿にオレンジの八つ切りが50個ぐらい積んであり、スイカを食べる要領で必死で食べておられた。

そこで出た言葉は、Dも私も同じだった。

昨日と今日の、フルーツ切り担当係…かわいそ。。。。

私のサイトFromBerlinへは

こちらから

Pascal DEVOYONのインタビューが雑誌各社に掲載されています

音楽の友、ショパン、MusicaNova、音楽現代、ヤマハピアニストラウンジページ、ピアノの本から

Pascal DEVOYONのインタビューが掲載されています。

それぞれ異なったインタビュアーによるアプローチがあり、音楽論、教育論、Devoyon自身の人生・・・どれを読んでも興味深い内容です。

お手に取っていただければ幸いです。

詳しくは Pascal DEVOYON公式サイトよりどうぞ。

—

オーボエとピアノ CDレコーディング 2日目終了!

今回のCD録音の曲目が公開になりました。全部フランス作品ばかり。

プーランク オーボエとピアノのためのソナタ

デュティーユ オーボエとピアノのためのソナタ

サンカン(Sancan) オーボエとピアノのためのソナチネ

ボッツァ(Bozza) 田園幻想曲

デステネイ クラリネットとオーボエ、ピアノ三重奏曲

オーボエ Hélène Devilleneuve

クラリネット Nicolas Baldeyrou

ピアノ 村田理夏子

プーランク、デュティーユはオーボエ奏者にとって主要レパートリー。ピアノレパートリーでも

親しみのある作曲家だ。

今年はデュティーユの生誕100年という記念の年の録音となった。

初日は朝9時から1日中缶詰めになり、まずは朝からバランスチェック。マイクの位置、高さ・・あーでもないこーでもないと、数時間。

そして11時過ぎ,ようやく録音を開始。

演奏してはチェック・・を繰り返し、共演者が”これ!”と満足いく演奏ができた瞬間に、私が、あ。今のはピアノが失敗したの・・・ということになると大きくがっかりさせてしまうので、どのカットでもOKを出せるよう、毎回が強烈な集中を強いられるスタンバイ状態。

それが夜の20時まで。ここまで極度の集中の持続を強いられることは日ごろまずないので、かなりの労力・・。

2日目の今日も朝9時スタート。人間だからいつも100%のモチベーションとは限らない。ピリピリしそうな瞬間は、周りみんなで互いにサポート。肝心なことはこの数日の録音の間に、互いに絶大な相手への尊重と信頼を築き上げることだった。

一生残る録音をするわけだから、笑顔の裏にもみな当然ピリピリしているわけで、そこでいかに相手の状況を悟って、声を掛け合うかという点で、非常にレコーディングはスリリングなものだ。そういった意味でも、今回のメンバーは録音技師も含め恵まれていたと感じる。絶妙なバランスが取れている気がする。

2日目午後には、最終のデステネイの1楽章の録音に入った。

これは三重奏。つまりここでまた新しくマイクなどのバランスを決め直す。マイクの位置によっては、スピーカーで聴いたときに演奏者が真ん中ではなく左に偏って立っているように聴こえてしまったり、オーボエかクラリネットがマイクにより近い位置にいるように聴こえてしまったりと、非常に微妙なものだ。念入りに念入りに、納得する音響になるまでチェック。

マイクの数も相当なものだ。

この時点かなり疲労困憊だったが、最後の力を振り絞って無事今日も終了。

明日はのこる2つの楽章だ。

お互いにブラボーとを声をかけながら励ましあっての2日間。学ぶことが非常に多い。

こんな機会をいただいたことに、心から感謝している。少しでも多くの方の手にとっていただけることを願いつつ。

村田理夏子

私のサイトFromBerlinへは

こちらから