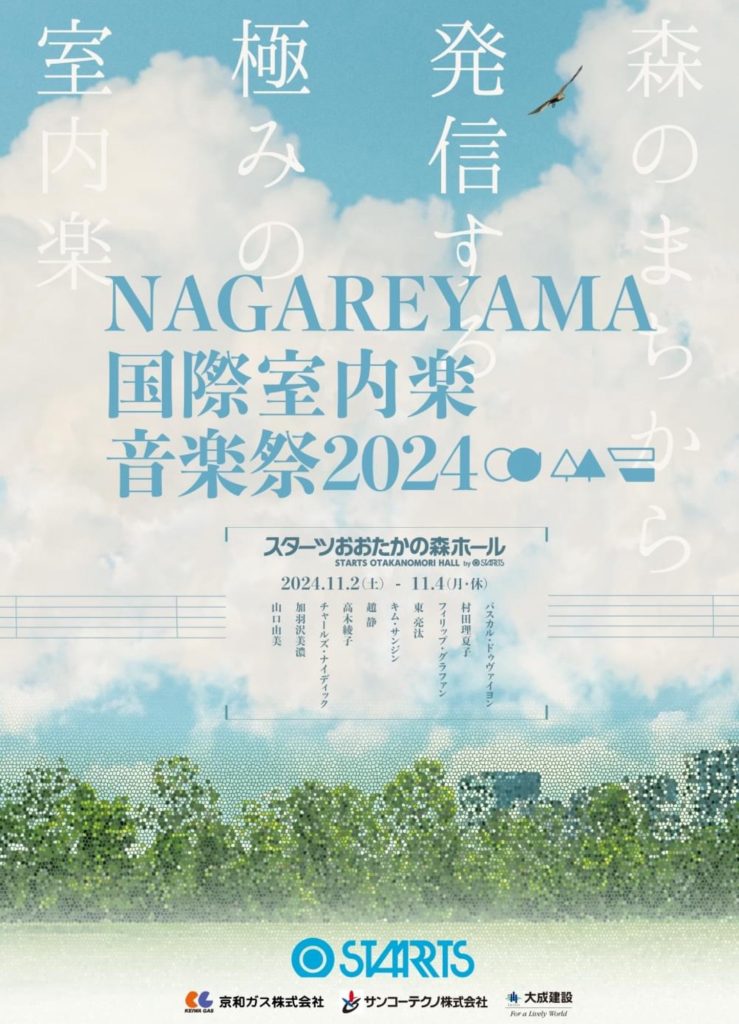

いよいよ、発売の時になりました!そしてなんと、皆さんのご協力を得て、25歳以下のU25チケットが出ることになりました。

安価で本格的な室内楽を存分に楽しんでもらえたらと思います。3日とも素晴らしい曲が集まっていますので、どの日もお楽しみに!

万が一宿泊を考えていらっしゃる方は、ホールの真横が新しいホテルです!

ファミリー公演も、子供さん向けだけではなく、学生さん、大人の方お一人でも存分に楽しめます。流山は子供が多く、ファミリー公演は早めに売れてしまう可能性大です。こちらもお聴き逃しなく!

いよいよ、発売の時になりました!そしてなんと、皆さんのご協力を得て、25歳以下のU25チケットが出ることになりました。

安価で本格的な室内楽を存分に楽しんでもらえたらと思います。3日とも素晴らしい曲が集まっていますので、どの日もお楽しみに!

万が一宿泊を考えていらっしゃる方は、ホールの真横が新しいホテルです!

ファミリー公演も、子供さん向けだけではなく、学生さん、大人の方お一人でも存分に楽しめます。流山は子供が多く、ファミリー公演は早めに売れてしまう可能性大です。こちらもお聴き逃しなく!

↓↓👇ここをクリック!

ラストを飾るのは、ファミリーコンサートのナレーション山口由美さん。その昔、とあるファミリーコンサートのナレーションとしてご紹介を受けたのが出会いの始まり。明るくて、優しくて、素敵な方です。

彼女はボサノバ、陶芸、展覧会までしてしまうアーティスト。彼女のワンちゃんの陶芸シリーズ、可愛すぎて、全部欲しい。笑

ナレーションひとつでも全力で取り組んでくださり、ご自分でアイテムを用意したりして、最高の雰囲気を作ってくださいます。

ファミリー公演というと、子供むけ?と思われそうですが、昔子供だったあなた!も、間違いなく楽しめる公演です。プログラム紹介は後日行いますが、ファミリー公演も見逃さず!

今日は東亮汰さんをご紹介します。まだお会いしたことないのだけど、写真を見て「若い!」と思わず声が出る。笑

最終日に助っ人ヴァイオリニストが必要で、室内楽経験のある優秀な若手をご紹介いただけませんかと、ヴァイオリン界きっての名教師 辰巳明子先生にご連絡したところ、「即答」で東さんをご紹介くださった。それだけでも、ものすごい若手に違いないと感じる。

お会いしたことない、と思いきや、東さんからのご承諾のメールに、

「実は一度共演しています」との内容。なんとNAGAREYAMA室内楽音楽祭の行われるスターツおおたかの森ホールで私たちが桐朋オーケストラと共演した際、オーケストラメンバーだったそう。

世界は狭い。若手へと友情の輪が広がっていくことは何より大切だし嬉しいことで、思わぬところで繋がった喜びは計り知れない。

若手のホープを交えての最終公演は、未来を感じさせる公演となるかもしれません。どうぞみなさん、お越しください!

「まず音を弾けるようにして、それから表情や色彩を考えます。」

とある学生から、そんな答えがあった。絵で言えば下書きに色をつけていくイメージなのだろう。

でも実際ピアノでは「どんな音にしたいか」で「打鍵の種類」が変わるわけだ。つまり譜読みした「後で」表情や色彩を「つけている」ように感じているその作業は、実はあらためて別の種類の打鍵に変更しているだけ。つまりゼロから練習をやり直していることになる。

音を出す前に、どんな音にしたいかの音のイメージを頭の中で鳴らしていない限り、無駄な練習になる。

それだけではない。弾く前にイメージしている音がなければ、自分が出した音がそれに近いのかどうか比較し、判断する基準がない。

そうなると、練習で聴こえてくる音が良いのか悪いのかは、ミスタッチをしたかどうか、音が抜けたかどうか、ぐらいでしか判断できないことになる。そして音間違いのない、平凡な演奏が出来上がり、それをよし、としてしまう。

おそろしい悪循環。

最近のレッスンで気になるのは、どうしても思うような音が出なかったり、何か悩ましくてレッスンを受けに来ている人がほとんどいないことだ。むしろ彼らは、先生が自分の演奏をどう言ってくれるか、あるいは何か「アイディア」をくれるのではないか、といったものを求めていて、何かに「渇望して」レッスンに来ているわけではないことが非常に多い。

もっと端的にいうと、「自分の演奏にある程度満足している」状態に見えることが多い。

ーーー

とある生徒さんが、今年コンクールをいくつか受けたい、と相談してくれた。本心を伝えるか本当に迷ったが、きちんと理由を説明して、とりあえず1年間、まずはじっくり一緒に勉強して、成長が見えたら来年から少しずつコンクールを考えませんか、と提案した。コンクールを受け続ける人生を歩んできた中で、1年も受けないなんて、と焦る気持ちがあるだろうに、その子は、きちんと自分で考え、一緒に一度立ち止まり、じっくり勉強する道を選んでくれた。

こちらも、そうなるとその1年でいかに変化させられるかの大きな責任を背負うことになるが、「必要な時間」というものはかけざるを得ず、それをすっ飛ばせばいつかその子は壁にぶつかる。そう信じ、地道に毎週のレッスンを重ねている。

そうこうして数ヶ月。まだ本当に少しではあるけど、毎回のレッスンで何か変わりつつある様子が見えている。着実に何かを身につけていっていることは確かだ。私も焦らずじっくり育てたいと強く願っている。

一瞬立ち止まり、じっくり考え、そして新たに歩みだす一歩は、きっとその先の大きな手応えとなって戻ってくる。

今日はクラリネットのチャーリー。チャーリーについては、どう表現すれば良いのだろう…全てにおいて独自の世界がある、という感じだろうか。クラリネットを吹けば、アイディアが溢れだし、ペンを取れば、さまざまな曲を自在に編曲してしまう。かと思えば自作の作品もたくさん。全てを一瞬でチャーリーワールドにしてしまう魔法の持ち主といった感じだ。彼は博識で知的。おそらく大きな好奇心と向上心の賜物なのだろう。

音楽を離れると、彼はとにかく辛いもの大好き!わさびをそのまま指につけて食べて延々としまうほどとか🤨 一緒に中華に行った時も、とにかく辛いソースを、ラー油を!と店員さんに要求していたのが印象的。アーティストらしく、なんでも突き詰めるのですねぇ。笑

私は彼の話し方がとてもチャーミングだといつも感じる。なんていうか、歌っているかのようなリズムがあるんですよね。Oh No! Oh Yes!すら、歌の歌詞のようなイントネーション。体に音楽が流れているのでしょうか。

演奏も、演劇のようなクラリネット捌きが印象的ですよ!

そんな彼のクラリネット演奏は誰にも真似できない独特の魅力がある。百聞は一見にしかず。彼の室内楽の世界に浸りに来ていただきたい。

「すっごく貴重な機会です!」

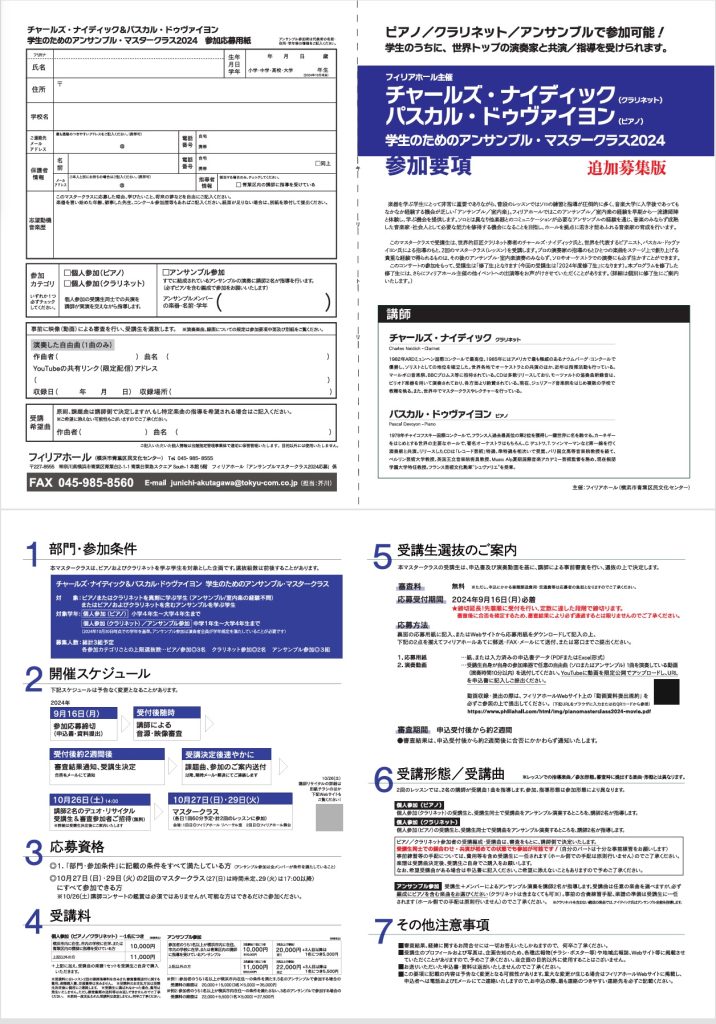

クラリネットとピアノのアンサンブルマスタークラス。

なんとクラリネットを代表するチャールズ ナイディックとパスカル ドゥヴァイヨンによるアンサンブルレッスンを受けられます。

クラリネットの方もまだ申し込み可能ですよ。アンサンブルでの申し込みのほか、個人での申し込みも可。是非是非!

詳細はこちら↓

https://www.philiahall.com/html/series/241027-29.html

フルートの高木さんは、実はまだお会いしたことがない。前回ご登場いただいた、フルート第一人者の工藤重典さんも太鼓判を押す高木さん。この若さで、この大活躍の忙しさで、3人の子を育てていると聞くだけで、何か非常に強いエネルギーを感じる。

前回紹介のチョーチンは、なんと「随分昔に綾子さんにお会いしてことあるので、再会が楽しみ!」と言っていて、思わぬところで繋がった!

絆から絆、友人から友人へとつながる喜びは計り知れない。

皆さんも、楽しみにしていてくださいね!!!

今日はチェロのチョーチンを紹介してみます。彼女はベルリン留学時代から知っているのですが、いつになっても自然体であるのが魅力。多分チェロは楽器ではなく、身体の一部なんだろうと感じるぐらい、

楽器から泉のように音楽が溢れ出ます。

そんな彼女はおしゃべりも大好き。「あたしさー、こんなに喋るのに

趙静(ちょう しずか)って名前なんだよねーわははー!」

なんて大騒ぎするかわいい一面もあります。

そんな彼女も今はママとなり。娘ちゃんは目に入れても痛くないぐらいのかわいがり用。愛情たっぷりで、エネルギー溢れる芸術家ママはとても魅力的です。

文字通り、1音目から圧倒されるアーティスト。彼女の熱量は絶対に生で味わっていただきたい。チェロといえばドヴォルジャーク。初日のドゥムキは果たしてどんなオープニングとなるか、今から楽しみです。

仕事で金沢に来ている。いしかわミュージックアカデミー。

ここではたっくさんの嬉しい再会になった。

まず、先生方、伴奏者、通訳、運営スタッフ紹介の打ち合わせ現場。

伴奏者として紹介される子たちほぼ全員が、パスカルが桐朋でレッスンしたことのある子ばかり。私も通訳で何度も彼らの成長ぶりを応援してきたので、それぞれが一歩ずつ活躍する姿が、なんとも言えなく嬉しくて仕方なかった。

先生方も然り。嬉しい再会もたくさんあれば、お互いに名前は知っているのに初めてお目にかかる方々もたくさん。会場に移動するバスに乗るまで、そしてバスの中で、たくさんの嬉しい会話が生き生きと交錯していた。

そして私はというと、子供の頃、金沢で育った。金沢はたくさんの思い出がつまった故郷。あっちもこっちも行ってみたい気持ちを抑え、心の中で懐かしの思い出旅行をしつつ、仕事をする日々。

いしかわミュージックアカデミーは26年目だという。人と人が繋がり、音楽の輪が広がるこういったアカデミーは大切にしたいなと感じる。