ソウルで行われる、室内楽の大祭典 SSF!今年も間もなく始まります。一日に昼公演、夜公演があり、町のあちらこちらのホールで、世界中のアーティストが室内楽の祭典を繰り広げます。今年は私も声をかけていただき、4月28日より5月2日まで毎日公演をさせていただきます。

続きを読む SSF 2019 ソウルスプリングフェスティヴァル まもなく!moru のすべての投稿

たびれぽ 鋸山(千葉)

私たちの最近の趣味はもっぱら、旅と温泉♪ 近場もあれば、ちょっと遠出もあり。日本は良いところいっぱいなのに、実はほぼ見に行っていない・・・ということに気が付き、今年は良いところをたくさん見に行きたいなぁ・・と夢見て年明け。

というわけで、きまぐれにたびれぽを書いてみます。

第1弾は 千葉県の鋸山(のこぎりやま)。年末に午前中の日帰りで行ってみました!

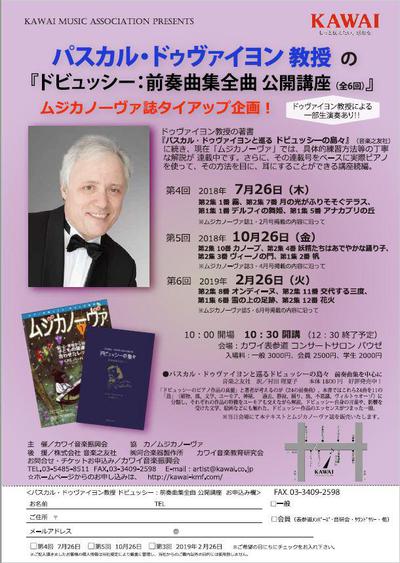

続きを読む たびれぽ 鋸山(千葉)新連載&新講座(演奏あり!)最終回のご案内です。そして!!!新企画が決まりました。そのご案内も最終回の会場にて♪

イタリアでマスタークラスをします!(残席僅かです!) 2019年3月18-23日

来春、イタリアでマスタークラスを行います!コース中レッスンは合計5回!

① Devoyon3,Murata2

が基本ですが

② Devoyon2,Murata3,

③ Murata5

でもお引き受けする予定です。Devoyonレッスン通訳が必要な場合は、私まで直接ご連絡ください。 続きを読む イタリアでマスタークラスをします!(残席僅かです!) 2019年3月18-23日

RAVEL公演批評が出ました。

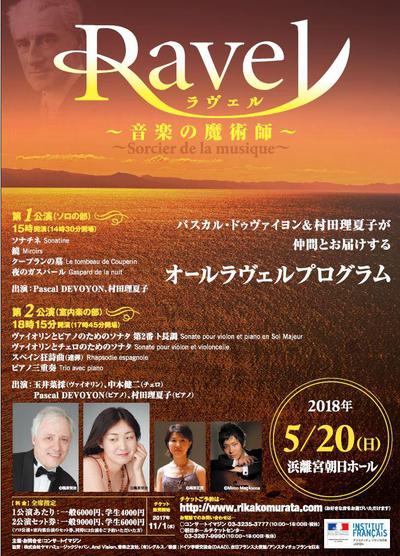

オールラヴェル公演!(浜離宮朝日ホール2018年5月20日)

全身全霊をかけて、来年5月20日オールラヴェルプログラムの演奏会をさせていただく運びとなりました。ソロの部と室内楽の部による1日2公演。1日でラヴェルの主要作品すべてお聴きいただける充実のプログラムです。素晴らしい共演者に恵まれました。ピアノの方も楽器の方も、音楽愛好者の皆様にも、みなさんにお聴きいただけたら嬉しいです。

====

【お得なセット券のご案内】

セット券は2公演目が実質半額というかなりお得な料金設定になっています。

もしどちらかの部だけにお越しいただける場合でも、もう一方の部に興味のあるお友達とご相談のうえ代表者が

まとめてご予約いただければかなりお得です!

====

11月1日発売開始(全席指定)まずは良いお席200席からご案内いたします。

チケットは

www.rikakomurata.com

から11月1日よりご予約いただけます。

私たちにとって2018年は特別な年となります。みなさまの応援、よろしくお願い申し上げます。

別世界へと旅するひと時

音楽現代5月号掲載

ラヴェル公演について、インタビューを載せていただいております!

門下生を募集します

長年、いずれ日本で教育活動を本格的に行っていきたいと夢見てきました。私自身も日本そしてベルリンの生活で

長年、いずれ日本で教育活動を本格的に行っていきたいと夢見てきました。私自身も日本そしてベルリンの生活で

非常に厳しいながらも、たくさんの愛情をもった教育を受けてきて、そんなみなさんのおかげで今の私に至っていると感じています。

2018年秋より、これまでの通年マスタークラスとは別に、門下生募集をし、これから少しずつクラスというものを形成していきたいと

考えています。詳しくは FromBerlin のサイトからご覧いただけます。

様々なことを考慮し責任をもってお引き受ける人数をと考えております。ご興味のあるかたはご連絡いただければ幸いです。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

村田理夏子